Казимир Малевич: метаморфозы «Черного квадрата»

Отрывок из книги

Обложка книги Екатерины Кудрявцевой «Казимир Малевич: метаморфозы «Черного квадрата» / Издательство «Новое литературное обозрение», 2017

В издательстве «Новое литературное обозрение» опубликована книга «Казимир Малевич: метаморфозы «Черного квадрата». Автор — профессор истории искусства Стэтсонского университета (США) Екатерина Кудрявцева. Монография исследует метаморфозы «Черного квадрата» Казимира Малевича, который сначала превратился из станкового полотна в эмблему революции, а затем — в знак. Перевод с английского В. Михайлина.

С любезного разрешения издательства представляем фрагмент книги.

Начиная с 1912 года Малевич был тесно связан с левым искусством. Но было бы ошибкой ставить знак равенства между тем недовольством и разочарованием, которые он испытывал, видя реакцию публики (каковую полагал буржуазной и филистерской, неспособной по достоинству оценить современное искусство), и радикальной установкой на свержение царского правительства, свойственной крайне левым политическим деятелям тогдашней эпохи. Вот как, к примеру, Малевич описывает в своих воспоминаниях вооруженное восстание в Москве в декабре 1905 года:

Революция 1905 года. В коммуне тоже были волнения и тревоги, началась самоагитация, чтобы выходить на улицу. Я стоял у станка (мольберта) и продолжал работать живопись. Напряжение росло. Федосья (повариха) была нашим главным осведомителем. Она сообщала нам о развитии событий по линии черной сотни. <...> Федосья имела связь с... ближайшими соседними дворниками, которые ей по секрету сообщали о всяких готовящихся ужасах со стороны черной сотни («сегодня ночью должны будут резать студентов, чего доброго и вас захватят»). Мы стали принимать меры, перетащили все гипсы, огромного Давида, всех Венер, все скамьи, стулья и забаррикадировали двери и окна. Сами перешли на верхний этаж, загромоздив проход на верх. Хозяин дома, художник Курдюмов открыл нам потайной ход, через который можно было пройти, в случае нападения, из одного дома в другой и выйти на улицу (дом коммуны был во дворе)1.

Речь между тем идет о кульминации длившейся целый год череды заводских забастовок, крестьянских волнений и вооруженных восстаний, прокатившихся по всей России после того, как царское правительство расстреляло мирную демонстрацию рабочих в Санкт-Петербурге 9 января 1905 года, в результате чего около 1000 человек было убито и около 2000 ранено2. В тот день более 100 000 рабочих вместе с женами и детьми с иконами, пением религиозных гимнов и патриотических песен, включая «Боже, царя храни», намеревались дойти до Зимнего дворца и подать царю петицию с требованием улучшения условий труда, справедливой оплаты, восьмичасового рабочего дня и политической демократизации режима. То, что царь мог отдать приказ стрелять по безоружным людям, буквально камня на камне не оставило и от авторитета русской монархии, и от представления о «добром царе-батюшке»3. Жестокость режима возмутила русскую либеральную интеллигенцию, с сочувствием относившуюся к бедственному положению угнетенных классов. Малевичу, который жил в богемной студенческой коммуне, то есть в среде, традиционно оппозиционной по отношению к режиму, по идее, следовало быть на стороне восставших масс. Но он, невзирая на все обстоятельства, продолжает писать. На всякий случай он принимает участие в возведении баррикад у входа в студенческое общежитие, поскольку перспектива быть убитым черносотенцами его не вдохновляет. В любом случае художник самым очевидным образом предпочитает тирано-борчеству творчество. Эта его позиция не укрылась от глаз товарищей: «Мое поведение стало раздражать одного из членов коммуны, художника Антонова. Славный парень, он ругал меня за то, что я пишу в то время, когда нужно идти на улицу»4. В конечном счете Малевич идет-таки на улицу, впрочем, не потому, что верит в дело революции, а потому, что его застыдил студент Антонов: «Упрекая меня он сидел на полу с подогнутыми ногами, пил водку и грыз бульонную кость, на которой были хрящи и сухожилия. Помахивая этой костью, он призывал идти на улицу»5. Отправиться на баррикады Малевича заставили не политические убеждения, а давление со стороны товарищей6. Антонова арестовали той же ночью, тогда как Малевич счастливо избежал как черной сотни, так и полиции. Когда черносотенцы его остановили, он прикинулся не «опасным» студентом, а человеком из народа:

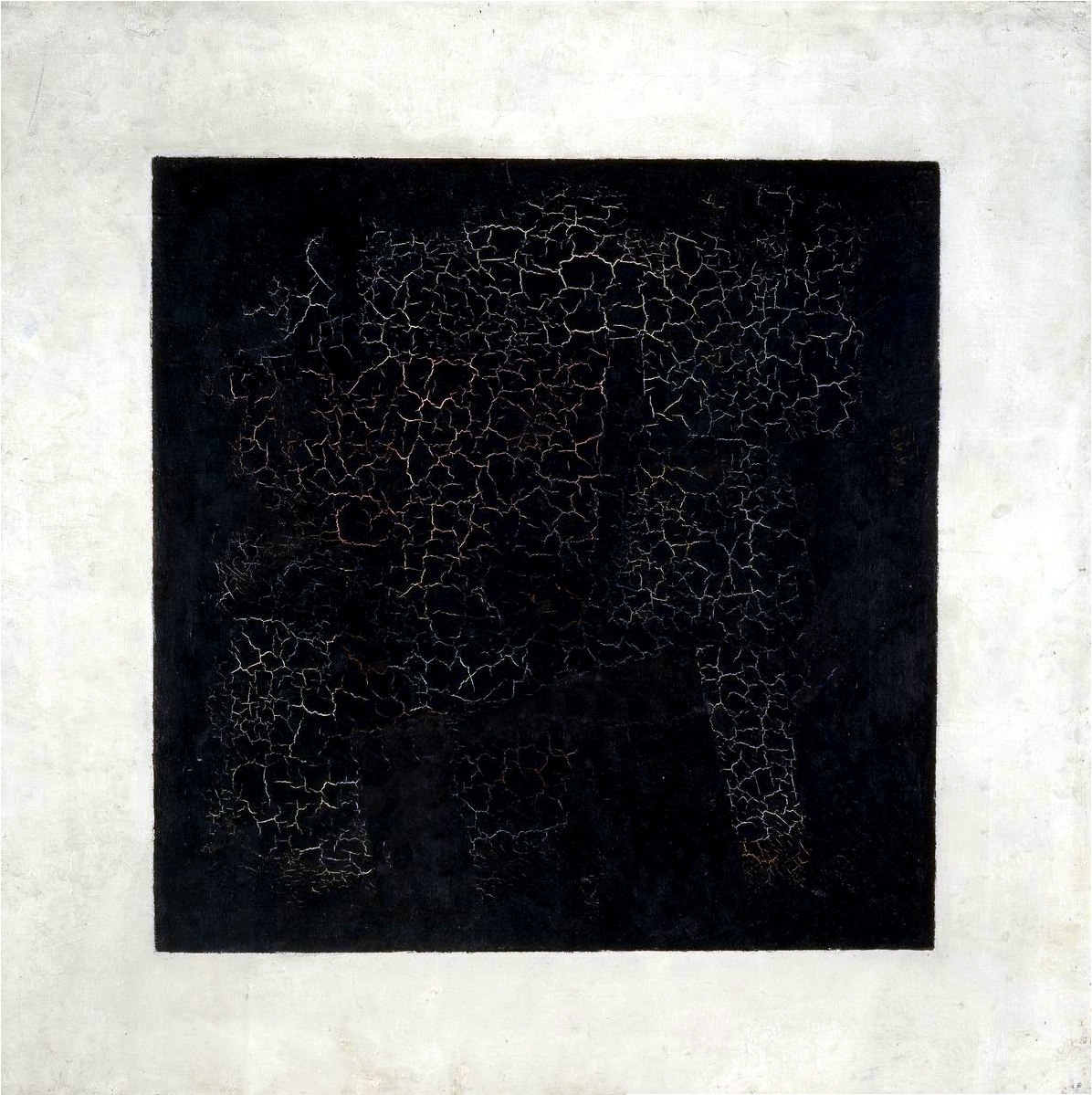

Казимир Малевич. Черный квадрат, 1915

Напряжение росло. Пришел вечер. Огней мы не зажигали. Появился среди нас студент. Я знакомлюсь с ним. Кирилл Шутко сообщил о ходе революции. Я иду в город на Тверскую. У Леонтьевского переулка меня окружает черная сотня. А был в шляпе, пальто с воротником, черная рубашка, длинные волосы:

— Стой, социалист!

И несколько финских ножей блеснуло. Я спокойно сказал:

— Стой! Нет ли у вас закурить?

И тут же их огорошил хорошо им знакомой руганью. Один достал папиросу, я взял в рот, полез за спичкой, еще ругнулся и пошел (я не был курящим)7. Даже в этих воспоминаниях, написанных в 1930-е годы, когда воспоминания о непосредственном, а по возможности и героическом, участии в революции могли принести немалую пользу, Малевичу куда интереснее хвастаться собственной находчивостью, нежели политическими убеждениями. По сути, в его достаточно пространных описаниях событий 1905 года какие бы то ни было упоминания о политической мотивированности собственных поступков показательнейшим образом отсутствуют. Художник рассказывает, как он строил баррикаду и даже выстрелил несколько раз в полицейских, но ничего не говорит о том, почему он все это делал. Когда его группе пришлось спасаться от полиции бегством, Малевич таинственным образом избегает ареста, спрятавшись в квартире приятеля, которого по имени не называет: Бывают случаи такие, которые вывозят людей из самых безвыходных положений. Такой случай был со мной. Поднявшись на третий этаж, я прочел на двери карточку моего знакомого. Я был так огорошен, что меня охватил ужас, смешанный с надеждой выйти из положения. Но что делать, стучать или искать чердак? Решил искать чердак, но выхода к нему не было. Стою на лестнице и слушаю, идет ли кто? Посчитал свои пули — их было пять или шесть. Никто не шел. Решил стучать. Открывают дверь8.

Знакомый объясняет полиции, что празднует день рождения, и полицейские уходят. Малевич упоминает об испытанном чувстве страха и о желании спастись, то есть о вполне нормальных человеческих реакциях на описанную ситуацию. Ясно одно: умирать за великое дело желания у него не было. В конце концов, он художник, а не революционер. В тех же воспоминаниях Малевич пытается определить свою политическую позицию в годы, предшествовавшие Октябрьской революции:

Ларионов, Гончарова, я и другие обсуждали не раз эти вопросы и убеждались, что искусство должно быть свободно, перед его лицом ничего не должно быть скрыто и запрещено: художник — личность свободная от всего того, что является не живописно построенным, что все его задачи и зависимости стоят только перед лицом живописного искусства, что у него нет другой зависимости, как только живописное его отношение к миру, что все содержание политического отношения к состоянию социальных условий его не касается9.

Малевич пытается провести четкую разграничительную линию между материями творческими и политическими, давая понять, что настоящий художник должен исходить из соображений эстетических, а не идеологических. Он продолжает:

Живописец — простой мастер, который воспроизводит в картинах то или другое политическое мировоззрение. Это все мы нашли в прошлом, и это нам казалось невозможным все больше и больше. Изучая новейшие идеи живописи, мы обнаружили в них несовместимость — противоречие между идеей политической или религиозной. <...> Оно [искусство] должно быть свободно. Эта свобода выражалась в новых искусствах. Я тогда говорил, что, если стану революционером, а это было в 1905 году, то биться буду не кистью, а револьвером, а картины буду писать, какие укладываются в моем ощущении. Революционными я называл такие произведения, которые заменяют старый строй новым. Новая система взаимоотношений человека с человеком, устройство всей материально-хозяйственной базы. Правда, все это взаимоотношение строится на определенной идеологии, а потому она возведет на художников отображение всей жизни, формированной этой идеологией. Поэтому воздействие в таком духе мы, художники, мы футуристы, считали неправильным. Картину мы рассматривали как чистое выражение живописных эмоций. <...>10

Здесь Малевич отстаивает значимость для художника принципа творческой автономии, заявляя, что истинное искусство следует отделять от политики. На свой несколько неуклюжий манер он пытается оспаривать идеологические принципы марксизма, для которого базис («материально-экономическая база») определяет надстройку («идеологию»). Художник настаивает на том, что изменения, происходящие в надстройке, то есть, в понимании самого Малевича, в искусстве, могут проложить дорогу к экономическим и/или политическим сдвигам.

Малевич приукрашивает свою творческую биографию, претендуя на то, что его работы исходно имели подрывной характер: «Мы великолепно понимали, что роль искусства большая в смысле агитации или утверждения того или иного содержания мироотношения общества. И свое же искусство делали агитационным. Например, специально были писаны «алогические картины» против логики общества и его мироотношения»11. Примечательно, что в данном случае он солидаризируется с позицией собственных идеологических противников, таких как Александр Бенуа, Дмитрий Мережковский и Николай Бердяев, которые видели в картинах кубофутуристов симптомы грядущих политических катаклизмов. Так, Бердяев писал: «Футуризм имеет огромное симптоматическое значение, он обозначает не только кризис искусства, но и кризис самой жизни»12. И если в 1910-е годы Малевич категорически отметал подобные мнения, в 1930-х он их, судя по всему, предпочел переоценить. Малевич даже попытался увязать футуристическую «индустриальную эстетику» с «Пролетарским миром»13. Однако и в 1930-х годах, в эпоху сталинских чисток и публичных кампаний против формализма в искусстве, он упрямо продолжает настаивать на том, что искусство должно сохранять независимость от господствующей идеологии. В те времена подобную точку зрения иначе как подрывную оценить было невозможно.

Конечно же, воспоминания Малевича носят чрезвычайно избирательный характер. Он с готовностью вдается в мельчайшие детали бунтарского и даже пропагандистского (по его же собственным словам) смысла своих алогических полотен, напрочь забывая при этом о тех сугубо политических и пропагандистских плакатах, которые рисовал в поддержку Первой мировой войны. И это неудивительно, если принять во внимание тот факт, что большевики были воинствующими интернационалистами. Они выступали против «империалистической и националистической войны» и за поражение России в этом военном конфликте. По их мнению, военная неудача создаст революционную ситуацию и сделает возможной социалистическую революцию. Вслед за революцией в России им рисовалось пришествие мировой социалистической революции, которая сведет значимость подобного рода поражений на нет, поскольку в грядущей коммунистической утопии никаких границ не будет вовсе. В 1930-е годы, когда Малевич писал свои воспоминания, давнишнее участие в пропагандистской деятельности, финансируемой царским правительством, сделалось бы поводом для весьма серьезных политических обвинений, и Малевич оказался в достаточной степени осмотрительным человеком, чтобы об этом эпизоде не упоминать. К счастью, искусствоведы подобными рамками не ограничены.

Примечания:

1. Малевич. Главы из автобиографии художника // Октябрь. 1985. Осень. № 34. С. 39-40.

2. Россия, хроника основных событий. IX-XX вв. М.: РОССПЭН, 2002. С. 295. Эта книга была подготовлена к печати Российским архивным агентством. В газетных публикациях времен описываемых событий встречается цифра в 4000 убитых. Американский историк Ричард Пайпс полагает, что «наиболее адекватная оценка дает 200 убитых и 800 ране¬ных» (Pipes R. The Russian Revolution 1899-1919. New York: Fontana Press, 1992. P. 25).

3. События подобного рода использовались впоследствии для оправ¬дания массовых жестокостей времен Октябрьской революции. В 1918 году Иван Бунин наблюдал следующую сцену:

«Желтозубый старик с седой щетиной на щеках спорит с рабочим:

— У вас, конечно, ничего теперь не осталось, ни Бога, ни совести, — говорит старик.

— Да, не осталось.

— Вы вон пятого мирных людей расстреливали.

— Ишь ты! А как вы триста лет расстреливали?» (Бунин И. Окаянные дни. Chicago: Ivan R., 1998. С. 39).

4. Малевич. Главы… С.40

5. Там же.

6. Как уже говорилось в первой главе, Малевич был великолепным мистификатором. Выдуманным может быть и рассказ художника об участии в революционных событиях.

7. Малевич. Главы… С. 41

8. Малевич. Главы… С. 41

9. Малевич о себе. Т. 1. С. 36.

10. Там же. С. 36-37.

11. Малевич о себе. Т. 1. С. 38.

12. Бердяев Н. Кризис искусства. М., 1918. С. 11.

13. Малевич о себе. Т. 1. С. 39.

Купить книгу Екатерины Кудрявцевой «Казимир Малевич: метаморфозы «Черного квадрата»