Владимир Александров. По бумажным следам

Интервью с автором книги «Черный русский: История одной судьбы»

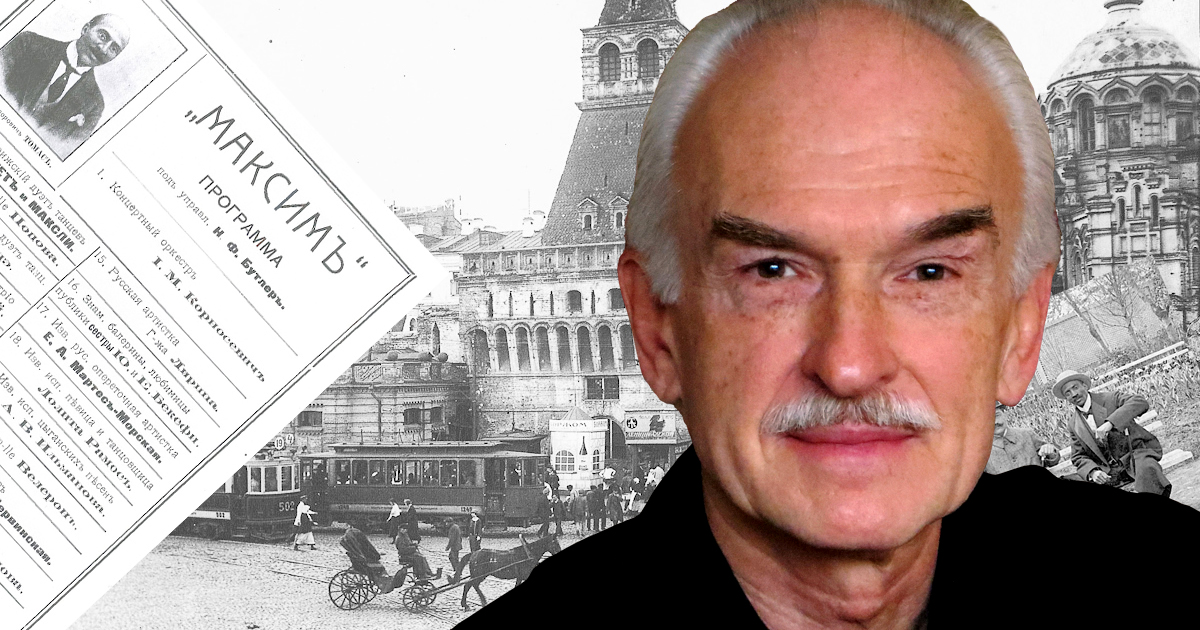

Владимир Александров / фото из личного архива

Владимир Александров — профессор Йельского Университета, автор монографий по творчеству Владимира Набокова, Льва Толстого, Андрея Белого.

Его книга «Черный русский», увидевшая свет в Нью-Йорке, Лондоне и Стамбуле, переживает свое первое заветное издание в России. Невероятная история судьбы Фредерика Томаса, который из Миссисипи перебрался в далекую и снежную дореволюционную Россию. «Это было моментом эврики — обнаружение затерянных во времени и архиве папок», — вспоминает автор. Бумажные следы, которые укажут путь к его герою, спустя сто лет воскресив почти утраченное имя «Черного русского».

В интервью Orloff Magazine Владимир Александров рассказывает о нью-йоркском эмигрантском детстве, размышляет о проклятых вопросах русской литературы и признается, что мечтал бы окликнуть на страницах романа Анну Каренину…

Владимир Набоков признавался, что его сердце говорит на русском. О каком сильнейшем детском переживании русского слова на «других берегах» вы могли бы рассказать?

Думаю, оно сводится к слову «родина». Я родился в Германии, но с трехлетнего возраста в Соединенных Штатах, где вырос в русскоязычной семье. И хотя считаю себя американцем, в какой-то степени Россия — моя духовная родина. Некоторые глубинные культурные ориентации у меня русские. Возможно, это связано с языком, потому что дома мы всегда говорили по-русски. Меня интересовала русская литература, культура. И понятие «родина» всегда было связано с этим утерянным русским прошлым. По-английски есть слова homeland, motherland — они для меня значимы, но не столь глубинно резонируют, как слово «родина» по-русски.

Многое было связано с культурой русской эмиграции того поколения в Нью-Йорке. В 1950-м году, когда мы приехали в Соединенные Штаты, в Нью-Йорке было порядочное количество эмигрантов первой и второй волны. Много представителей белой эмиграции и их детей, которые выросли, скажем, в Белграде или Париже. Организовывались разные мероприятия, устраивались церкви, при которых были церковно-приходские школы. В одну них и меня отправляли родители по субботам. Ребятишки занимались там языком, историей, Законом Божием. А летом к северу от Нью-Йорка устраивались детские лагеря. Начиная с юного возраста, я проводил там много времени, это очень нас сближало. И это поддерживало – ощущение «русскости», мы были оторваны физически от родины родителей, но связаны с ней эмоционально.

К слову, некоторые из этих лагерей проводят свою генеалогию от международного скаутского движения, которое пустило корни еще в дореволюционной России. Накануне Первой мировой войны в Царском селе было основано скаутское движение — организация русских юных разведчиков. И она прожила все эти десятилетия в эмиграции — в Западной Европе, Северной Америке, не так давно вернулась в Россию. Все это продолжает жить, и теперь дети, отдаленные от дедовской родины десятилетиями, все-таки имеют связь с Россией. Безусловно, это не мешает детям русской эмиграции полностью участвовать в жизни Америки, но дает еще одну добавочную грань, которая часто очень важна в их жизни.

Что для вас явилось знаковым шагом в выборе пути литературного исследователя? И чем остается русская литература для вас — обретением или поиском?

Я думаю, что и тем, и другим. Потому что этот путь бесконечен. Я занимался геологией, даже был аспирантом в университете. Но перешел на литературоведение из желания заняться самопознанием. Я помню, что решил, что достаточно понимал мир природы для моих тогдашних целей, но ни себя, ни других людей я никак не понимал. И подойти к этому через такие специальности, как история, психология или философия, мне тогда не хотелось. Меня тянуло к тому, как в литературных произведениях драматизируется движение человеческого сознания, человеческие переживания... Из-за этого я переключился на литературоведение и кончил тем, что начал заниматься этим профессионально. Так что целью было и есть самопознание. Думаю, что много чему научился, читая литературу, но это бесконечный процесс, который никогда не может быть полностью завершен. Хотя сейчас в своей работе я перешел на историческую биографию как жанр, и больше вряд ли буду заниматься литературоведческой экзегетикой.

Если бы вам представилась фантастическая возможность прожить один день на страницах любого романа русской литературы, какая бы это была книга и какой ход событий вы бы мечтали изменить в ней?

Я очень люблю Анну Каренину… И мне ее всегда жалко. Я хотел бы попытаться ее отговорить от этого рокового поступка. Я часто преподаю этот роман студентам, и они недоумевают, конечно. Я им объясняю, почему есть логика в ее поступке, если следовать разным толстовским признакам в самом романе. Героиня очень чувствует давление рока — тема, которая ею объявляется в самом начале романа. Толстой был фаталистом. Но, тем не менее, его понятие рока не было всеобъемлющим в этом романе. Я бы постарался Анну Аркадьевну отговорить от этого и объяснить, что ей нужно вернуться к Вронскому, который изменился и который хочет с ней вести полноценную семейную жизнь. Вот что я постарался бы сделать. Я не знаю, удалось ли бы мне… Но я бы очень хотел окликнуть ее на железнодорожной станции…

Существует мифологизированное миром понятие «русской души». На ваш взгляд, кто из отечественных писателей наиболее полно воплотил его в своей творческой судьбе?

Для меня понятие «русской души» — чувство вертикальной связи человека с чем-то потусторонним, метафизическим, божественным. Это, по-моему, организующий принцип этого понятия. И кто из русских писателей об этом не писал по-своему? В первую очередь всегда вспоминаются такие корифеи, как Толстой и Достоевский. Но мне лично ближе немного другое, более утонченное, как мне кажется, понятие этой вот вертикальной связи. Я имею в виду Бунина и Набокова. Потому что в их произведениях постоянно проявляется ощущение чего-то другого, что за пределами осязаемости и разума, но не связано с какими-то каноническими религиозными понятиями.

Фредерик Томас (первый справа) с партнерами в «Аквариуме» / фото из личного архива В. Александрова

А что для вас остается самым неразгаданным в России со времен вашего первого посещения родины? И ответ на какой из «проклятых вопросов» литературы, на ваш взгляд, сильнее всего ищет современная эпоха?

Думаю, отношение личности к власти. Это один из «проклятых вопросов» русской культуры вообще от дореволюционного периода по сей день. К сожалению, у многих русских есть какой-то фатализм, покорность по отношению к власти, не смотря на революцию 1917-го года. Это, конечно, было характерной чертой царского и советского периода. И я не совсем знаю, что происходит сейчас, потому что не был в России уже четыре года. Надеюсь присмотреться и понять, каково по-настоящему отношение народа или его слоев к нынешней политической ситуации. Судить отсюда трудно из-за того, что западные виды пропаганды преподносят Россию в определенном виде. Нужно поговорить с людьми, присмотреться на месте.

Помните ли вы тот самый момент, когда в мемуарах Вертинского прочитали строчку о «знаменитом «московском негре» Федоре Федоровиче Томасе»? Кроме безусловного интереса, удалось ли вам разглядеть «тень будущего», подозревали ли вы в ту секунду о том, что именно вам будет суждено воскресить преданный забвению персонаж истории?

Я очень хорошо помню тот момент, когда прочитал это предложение в воспоминаниях Вертинского. Я буквально опешил тогда и закрыл книгу. Потому что никогда ничего подобного не слышал, несмотря на то, что занимался этим периодом и думал, что более-менее знал, что происходило в России и Москве в те годы. Но ни о каких «известных московских неграх» я не слышал. И если доводилось думать о том, какие видные представители африканцев или чернокожих были в русской культуре, в первую очередь это Абрам Ганнибал, живший в XVIII столетии. Я был заинтригован, но не мог предположить, что уделю попытке определить, кем был этот человек, столько времени.

В вашем захватывающем путешествии исследователя жизни Фредерика Томаса, какое из открытий вы бы назвали самым ярким, быть может, обескураживающим?

Дело в том, что был один очень важный поворотный пункт в моем желании найти какие-либо сведения о Федоре Федоровиче Томасе. Я начал рыться в нашей богатой университетской библиотеке и после довольно серьезных попыток мне удалось найти совсем мало сведений, причем они были очень противоречивыми. Вы знаете, часто можно встретить мимоходом упомянутую какую-нибудь интересную личность прошлого, и потом ничего больше о ней так и не найти, потому что не сохранилось никаких документов и воспоминаний. Тогда я начал рыться в американских национальных архивах в Вашингтоне и в предместьях. И там, из-за усидчивости, вопреки совету архивистов, мне удалось найти две солидные папки материалов, которые позволили представить, что я смог бы написать его биографию. До этого поворотного пункта я не предвидел возможности набрать достаточных сведений, чтобы это сделать. Эти две папки привели к тому, что я тоже успешно работал в библиотеках и архивах в России, Франции, Англии, даже немного в Турции, и заочно в Аргентине. Это было моментом эврики — обнаружение затерянных во времени и архиве папок.

Как настоящее детективное приключение.

Момент детективной работы тоже очень интриговал. Потому что не только было интересно узнать об этой незаурядной жизни, но сам процесс поисков был захватывающим. Это стало как бы единой целью — преследовать и узнавать. И мне очень повезло, что остались, как говорят по-английски, paper trails, «бумажные следы» об этом Томасе.

Часто герои исследований во время работы становятся очень близкими людьми, почти осязаемыми персонажами нашей жизни, иногда даже снятся… Произошло ли это с героем вашей книги «Черный русский» Фредериком Томасом? Насколько лично вы воспринимаете его фигуру?

В разгар работы, это было два или три раза, он мне снился. Но в этих снах он всегда молчал. И это отражает в конечном итоге то, что я относительно мало знаю об его внутренней жизни. В архивах я находил письма, и они затрагивали его личную ситуацию, его жен, детей. Но, например, что он думал о России? Я знаю, что в 1915 году Фредерик Томас получил российское подданство. И я нашел в архиве его заявление Министерству внутренних дел Российской империи, написанное по-русски, но, конечно, чужой рукой (полагаю, он недостаточно владел письменным русским, чтобы это сделать). И там он повторял формулы вроде «из-за того, что так полюбил Россию», «так полюбил царя», и все шаблоны, которые требовались этим жанром. Но я не знаю, верить этому или он делал то, что нужно было сделать, чтобы получить желаемый результат. В России Фредерик Томас прожил дольше, чем в любом другом месте — кроме семейной фермы в Миссисипи. И если бы не октябрьская революция, я не сомневаюсь, что он бы остался в России. Возможно, и по сей день в Москве существовали бы театры Томасов, где бы его внуки и правнуки продолжали заниматься его предприятием.

Обложка книги Владимир Александров «Черный русский: История одной судьбы» (Издательство «Новое литературное обозрение», 2017)

По книге «Черный русский» был поставлен мюзикл, не так ли?

В Нью-Йорке существовал небольшой ресторан, вроде кабаре, в котором разные артисты исполняли музыку. И эти люди совершенно случайно узнали о моей книги, она им очень понравилась. Устроили презентацию, и начали поговаривать, что нужно что-то такое создать вокруг, чтобы история стала широко известной. Владельцы заведения предложили создать совместный мюзикл. Я согласился, потому что композитор-гитарист мог очень талантливо написать музыку, соответствующую разным музыкальным жанрам прошлого. Если я ему говорил, что музыкальный снимок жизни Томаса включал бы ранний джаз периода начала 20-х годов, то он тут же начинал писать мелодию в этом стиле. Я сказал, что можно было бы написать ряд песен, которые стали бы музыкальными иллюстрациями разных этапов жизни Федора Томаса. И, в общем, из этого и вырос этот мюзикл. Я занимался словами, кстати, с помощью моей жены, а Итан Файн, как его зовут, писал музыку. Мы проработали целое лето — он приезжал в Коннектикут, я ездил в Нью-Йорк. Песни скреплял монолог: по сценарию, Томас выступает перед публикой якобы в Константинополе, но конечно, в этот самый момент перед ним сидела настоящая публика в Нью-Йорке. И мы поставили этот мюзикл один раз с артистом, которого наняли. Прошло успешно. Однако, этот ресторан прогорел, его закрыли. Люди продолжают быть заинтересованными, и я буквально на днях с ними говорил об этом. Сейчас у нас планы поставить мюзикл в Нью-Йорке после Нового года. Это интересный опыт попытаться представить жизнь Томаса в другом жанре. Ведь он всю жизнь был связан с музыкой, это могло быть мотивировано даже его биографией.

Многие отмечали, что ваша книга — готовый сценарий для кинематографа. В одном из интервью вы обмолвились, что даже знаете, кто бы мог сыграть вашего героя на экране.

Сейчас есть довольно серьезный интерес к экранизации книги. Мой агент в Нью-Йорке ведет переговоры с продюсером для договора об экранизации «Черного русского». Конечно, это все на начальной стадии, но выглядит все положительно и обнадеживает. Так что, может быть, со временем будет сделан фильм или сериал для телевидения. Что касается актеров, в самом начале, когда я только начинал над этим работать, я представлял в его роли Дензела Вашингтона. Во-первых, он превосходный актер, и, во-вторых, у него совершенно обворожительная улыбка. И эта черта, которую вспоминали люди, которые знали Томаса. Когда Дензел улыбается — это озаряет все его лицо. Но думаю, он слишком стар для этой роли. Вероятно, ему сейчас уже за шестьдесят, и нужен был бы артист помоложе — тем более что Томас умер, когда ему было пятьдесят шесть. Но есть такие сильные актеры, как, например, Идрис Эльба, исполнивший роль в детективном сериале Нила Кросса «Лютер» и в фильме режиссера Кэри Фукунаги «Безродные звери». Другой актер, который пришел мне в голову — это Чиветел Эджиофор. Его самой впечатляющей ролью стала игра в фильме Стива Маккуина «12 лет рабства». Это те два более молодые актеры, которые, на мой взгляд, могли бы воплотить такого харизматичного персонажа, как Томас.

Ваша книга, которая была опубликована в США, Великобритании и Турции переживает свое заветное первое издание в России. Расскажите, что для вас как автора значит русская публикация книги, какие слова вам хотелось бы сказать ее новому читателю.

Для меня публикация русского перевода чуть ли не важнее, чем английское издание. Потому что таким образом мой герой возвращается в ту страну, в которой он стал самим собой. Если бы не Россия, в которой Томас смог полностью расправить свои крылья, полагаю, не было бы причины вообще о нем вспоминать. Он мог бы провести весь свой век, работая лакеем или метрдотелем в ресторанах и гостиницах Западной Европы. И вряд ли бы вернулся в Соединенные Штаты, потому что его возможности там были бы очень ограниченными.

И другая сторона этого вопроса. История Томаса, мне кажется, имеет общечеловеческий интерес. Это человек, который превзошел очень суровые и жесткие ограничения, в которых родился. Он пересоздал себя даже в Соединенных Штатах, когда уехал с юга на север, потом снова, оказавшись в более свободной Западной Европе. Приехав в Россию, он начал очень скромно. Но за счет своей смекалки, умения, таланта, стал чрезвычайно успешным предпринимателем. Все потерял, попал в Константинополь, и опять начал почти с нуля. Эта поднимающаяся и срывающаяся кривая его жизни, по-моему, должна резонировать для людей вообще. Кто не может сочувствовать человеку, который достигает не раз, а трижды на протяжении жизни чего-то, в чем судьба ему отказывала? А для русского читателя, и что для меня было специфическим откровением — это как гостеприимно к нему отнеслись в России. Я не отдавал себе отчета в том, что накануне Первой мировой войны Москва была чуть ли не мультикультурной столицей. Если читать путеводители, написанные для англоязычных туристов, которые собирались посетить Россию, она описывалась как наполненная людьми из Средней Азии, Кавказа, Азии. Статистически Томас был огромной редкостью. В дореволюционной Москве, где население доходило до одного миллиона двухсот тысяч, быть может, была дюжина или две дюжины чернокожих, постоянно живших в городе. Причем, большинство из них были связаны с бегами, которые очень любили русские и в которых чернокожие американцы преуспевали и как тренеры и как жокеи. И, тем не менее, Томас не так ярко выступал своим обликом на фоне населения, как мы могли бы думать. Я читал много старых театральных московских журналов, где о нем много и постоянно писали. И никто никогда не высказывался с расовой точки зрения. Была такая терпимость, его принимали. Тем более что в советский период, когда в Москве был основан Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, в который приехали студенты из разных стран третьего мира, расовое отношение к ним изменилось в России. И даже в начале 20-х годов, когда разные левые американские чернокожие интеллектуалы и писатели начали посещать Советский Союз, они удивлялись, что не чувствовали не то что расовых притеснений, но что наболевшем для них вопросом расы в России никто не интересовался. И это были не только признаки раннего советского периода, это были еще старые русские дореволюционные точки зрения. Так известный поэт Клод Маккей в описании своего визита в 1922-1923 году в Москву вспоминает, что русские удивлялись, почему он все время говорит о цвете своей кожи, в то время как для них это не было значимым. Я бы сказал, что эта сторона могла бы быть интересной для современного российского читателя, вдобавок, конечно, к общечеловеческому интересу жизни Федора Федоровича Томаса.

Читайте также фрагмент из книги Владимира Александрова «Черный русский: История одной судьбы» (Издательство «Новое литературное обозрение», 2017)

текст: Ольга Орлова

© Orloff Russian Magazine